Феномен "Доброго царя", или история о многоликости императора Петра Третьего

"Добрый царь и плохие бояре" - это выражение стало крылатым, и совершенно не зря. Оно, хоть в наши дни может употребляться в разном контексте и с разными целями, в первую очередь чрезвычайно интересно именно со стороны исторической, так как отражает особенности мышления широких слоёв населения в традиционном монархическом обществе, и далеко не только в российском. Через него можно многое понять о том, как мыслили простые люди несколько сотен лет назад, если, конечно, раскрыть значение выражения глубже и обратиться к конкретным примерам, когда оно работало. Для этого же, в свою очередь, великолепно подойдёт такой с первого взгляда совсем не выдающийся русский самодержец, как Пётр Третий. Ниже я расскажу весьма причудливую историю о том, как этот деятель прожил несколько жизней, при это умерев весьма молодым, и как это связано с "добрым царём и злыми боярами", культурными связями различных народов и мышлением людей старой эпохи.

Россиянин поневоле

Будущий русский царь появился на свет в 1728 году в Гольштейне (Голштинии), земле на севере Германии, тогда бывшей отдельным фактически независимым княжеством в очень призрачной к тому моменту Священной Римской империи. Он воспитывался там, и в сущности своей был одним из очень многочисленных немецких принцев, которых позже, в XIX уже столетии, великие державы будут выбирать как основателей королевских династий для новых государств вроде Болгарии, Греции или Бельгии. Впрочем, до этого было еще довольно долго, а пока эти благородные люди жили в своих небольших в большинстве своём владениях, занимаясь местечковой политикой. Конкретно герцоги Голштинии "бодались" не столько с германскими соседями, сколько с Данией, что являлась соседом с севера - у княжества с этим скандинавским королевством были давние конфликты за владение Шлезвигом - чуть более северной территорией, где жили вместе немцы и датчане. Осложнялось дело тем, что герцоги Шлезвига и Гольштейна были ветвью правившей в Копенгагене династии, что ожидаемо породило споры о том, каков должен быть статус территорий - как княжества СРИ или как части Датского королевства? В общем, нюансов много, и сам по себе конфликт, как и все подобные ему, возникавшие на феодальной почве в раздробленных германских землях, чрезвычайно сложен.

Однако, детали его в данном случае маловажны, а упомянут он был лишь потому, что Пётр (полное имя при рождении - Карл Петер Ульрих) с юных лет пропитывался именно что атмосферой этой борьбы, а также, естественно, немецкой культурой. Несложно понять, что он был в сущности своей совершенным немцем. И если с перспективы языка, культуры и собственной идентификации это было верно более чем, то вот родословная юноши была иной - по линии матери он был Романовым, ибо являлся сыном Гольштейнского герцога и вышедшей за него замуж одной из дочерей Перта Великого, Анны. Таким образом, наличие русской высочайшей крови могло в теории, при благоприятных обстоятельствах, дать ему шанс взойти на трон в Петербурге.

Впрочем, долгое время это было совершенно неважно, так как при рождении мальчика был жив и другой внук Петра, который Пётр II, и его племянница Анна, и незамужняя дочь Елизавета, и некоторые другие из более "престижных" представителей Романовых. Следовательно, родителям Петра было сложно полагать, что очередь дойдёт до их сына. Но судьба распорядилась иначе - указанные внук и племянница, оба успев, формально или реально, поправить Россией, а также прочие потомки, кроме Елизаветы Петровны, умерли или были удобно отстранены от власти дочерью царя-реформатора, которая притом сама никогда не выйдет замуж и не оставит потомков, по крайней мере тех, что могли бы претендовать на власть. Поэтому она, дабы оставить за своей династией бразды правления, вспомнит о племяннике и пригласит его в Россию, куда он и прибудет в начале 1742 года. Так из принца (с 1739 года - собственно герцога) небольшого образования Пётр станет наследником огромной державы. После этого его женят на другой немецкой принцессе, которая позднее станет известна как императрица Екатерина Вторая, и крестят в православие под именем Пётр Фёдорович.

Традиционная точка зрения на всю дальнейшую жизнь Петра, включая и его очень короткое правление в первой половине 1762 года, очень нелестная - ему приписывают лень, нежелание заниматься государственными делами, недалёкость и презрение ко всему русскому. Конечно, нельзя верить этой точке зрения, составленной в своей основе лично Екатериной и её сподвижниками, которые Петра и свергли, полностью, но некоторые вещи отрицать сложно. Так, имело место явное игнорирование царём интересов России в деле внешней политики и полное предпочтение личным пристрастиям в этой сфере. Об этом история весьма известна - в последние года руководства Елизаветы Российская империя вела войну с Пруссией (это была часть более широкой Семилетней войны), королём которой наследник восхищался, и практически победила, но как раз к концу войны царица умерла, и получивший престол Петр остановил боевые действия, отказавшись от всех завоеваний России, включая присоединённую ещё в 1758 году Восточную Пруссию. Это очень разозлило элиту государства и явно повредило его интересам.

Кроме этого, Пётр III решил начать новую войну, и тоже скорее из личных побуждений - с Данией за возвращение владений его предков по линии отца, голштинского герцога. По сути, он использовал полученные огромные ресурсы для решения отдалённых проблем локального характера. Можно спорить на тему того, насколько в теории полезным для России в этом случае могло бы быть получение надёжного контроля над перешейком между Балтикой и Северным морем, коим и являются территории Шлезвига и Гольштейна, но один факт остаётся неоспоримым - император вышел из де-факто уже выигранной войны, отдал занятые земли и таким образом обесценил и сделал бессмысленными потраченные на борьбу с сильной прусской армией ресурсы и жизни солдат и офицеров, при этом готовясь потратить столько же в новом конфликте, носившем скорее личный и авантюрный характер. Это не очень похоже на поступок действительно хорошего правителя.

Внешняя политика Петра была, в общем, сомнительной. Но всё же надо отметить, что некоторые его внутренние деяния были куда более удовлетворительными, как объективно, так и для определённых социальных кругов того времени. Среди таких надо выделить Манифест о вольности дворянства, дававший много льгот вместителям голубой крови (одна из самых весомых - отмена для благородных лиц обязательной службы на государство, как статской, так и военной) и подготовку манифеста и мероприятий по секуляризации чрезмерно раздувшихся к тому времени убыточных для казны владений монастырей. И хотя второе было начато ещё Елизаветой, Пётр стремился ускорить сей процесс (вполне вероятно, что не из-за шибкой прогрессивности, а по причине неприязни к Православной церкви, но тем не менее). Сложно сказать, сколько здесь было личной инициативы молодого императора, а сколько высших сановников, оставшихся от прошлого правления, однако нельзя сказать, что курс внутренней политики при Петре шёл каким-то губительным путём.

Как можно понять, фигура Петра весьма противоречива. Можно долго додумывать, что было бы, останься он у власти дольше, но это в общем-то бесполезно, ибо всего спустя полгода правления Петра свергли и позже (вероятно, хотя никем не доказано) убили. К власти пришла его жена Екатерина, которая вовсе не имела русской крови, но, кажется, оказалась лучшей кандидатурой на роль правительницы для российской верхушки. Вполне возможно, что странная внешняя политика Петра и его действительно весьма пренебрежительное отношение к России, русской культуре и православию, послужило аргументом, перевесившим дворянские вольности и секуляризацию. В любом случае, властвование внука основателя Петербурга кончилось быстро, а его последовавшая за свержением смерть породила множество слухов о том, кто это сделал и по чьему велению, и они были совсем не лестны по отношению к Екатерине и её сторонникам.

Добрый Пётр Федорович

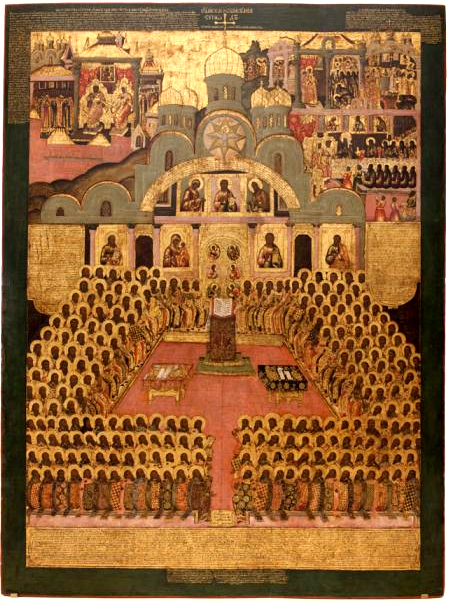

Здесь наступает момент, когда следует вспомнить слова про "доброго царя и злых бояр" из вступления. Большинство населения в Российской империи, как и во всех государствах того времени, составляло крестьянство. В обществе, где монархическое устройство, религия и традиционный уклад доминируют, отношение к личности самодержца, особенно среди простого населения, не обременённого образованием, крайне трепетное. Крестьяне той эпохи искренне считали монарха помазанником Божьим, неприкосновенным властителем, который по определению добр и милосерден. И это не отличительная черта России, совершенно нет - в 1790-х годах во Франции, центре Просвещения, крестьяне в окраинных регионах на западе страны будут восставать против революционного Парижа в том числе из-за казни короля, которую они воспринимали как ужасное преступление. В целом, позитивное отношение к венценосной персоне в традиционных агарных обществах встречается в большинстве случаев.

При этом данная особенность не отменяла возмущений крестьян несправедливым строем, произволом дворян и чиновников. Мнение о том, что "хорошего царя" "обманывают" нехорошие вельможи, и стоит только донести до него правду, как всё пойдёт на лад - крайне часто имело место. Из этого прямо истекает заключение о том, что многие крестьянские возмущения начинались именем монарха, даже если он потом сам их подавлял. А ещё более интересная ситуация складывалась, если правитель умирал вскоре после начала царствования или в наследном статусе, не доживая до восхождения на престол. В таком случае социальное недовольство выливалось в волнения, возглавляемые самозванцами, выдававшими себя за "невинного доброго государя, пострадавшего от злого окружения".

Легко вспомнить нескольких Лжедмитриев, которые седлали ненависть доведённого до разорения боярством и правительством Годунова населения и устраивали мощнейшие возмущения, выдавая себя за убитого (опять не доказано, как и с Петром III) сына Ивана Грозного. А если обратиться на запад, то можно привести в пример Португалию, где погибший в бою молодой король Себастьян стал легендой и "породил" четырёх самозванцев, отражая таким образом желание португальцев с избавиться от испанских захватчиков и восстановить величие страны.

Похожая ситуация возникла и после смерти Перта III - быстро начали появляться слухи и легенды о том, что император спасся и скоро придёт для помощи народу. Это подогревалось тем, что легитимность Екатерины II ввиду отсутствия у неё крови Романовых и прихода к власти путём переворота легко подвергалась сомнению. При этом её политика прекрасно способствовала появлению легенд о Петре, так как она стала апогеем укрепления крепостнической царской системы, весьма угнетавшей основную массу населения. Крестьяне законодательно были лишены права жаловаться на помещиков, их в большом числе переводили в крепостное состояние, а вместе с тем урезались права казачества, которое попадало под всё больший и больший государственный контроль. Это рождало огромное недовольство людей.

Одно из знаменитых классических полотен, на котором точно передана сущность крепостнических отношений. При Екатерине II они были самыми жёсткими для крестьян за всю историю российской монархии.

Вышло хорошее комбо - "злая" немка, повернувшаяся против своего мужа (вспоминаем про патриархальную семью, где подобное - просто немыслимо на нескольких уровнях), законного государя и внука Петра I, который только начал править и ввиду этого не сформировал о себе никакого мнения помимо "дефолтного" о Божьем помазаннике. Эта немка издаёт законы, угнетающие простых людей, и потакает "злым боярам", чем только подогревает недовольство. Может, и не такая плодотворная ситуация для волнений, как в Смутное время, но значительный потенциал точно имелся

И конечно, можно возразить, что в действительности политика Екатерины была во многом продолжением политики мужа (а по-хорошему - Елизаветы), и общий курс самодержавия тогда на самом деле не зависел от конкретной персоны на троне (что доказывает хотя бы то, что Жалованная грамота дворянству Екатерины опиралась во многом на подобный манифест Петра), но этого не могли понимать крестьяне и казаки, которые воспринимали рано ушедшего государя не как отдельного человека (о чьём характере они не имели представления), а как образ "доброго царя-мученика", вокруг которого можно легко и "легитимно" собраться для отпора надоевшему строю.

Так и вышло - не один раз в 1760-ые годы и позднее по всей России появлялись "Петры Фёдоровичи", с разной степенью успеха собиравшие вокруг себя народ. Большинство из них малоизвестны, за исключением двух, одним из которых являлся донской казак Емельян Пугачёв, предводитель очень серьёзного восстания 1773-75 годов, в котором приняли участие крепостные крестьяне, крепостные, бывшие рабочими на уральских заводах (посессионные крестьяне), казаки и представители национальных меньшинств (башкиры, калмыки и прочие). Оно было весьма кровавым и тяжёлым, поскольку началось ближе к восточным окраинам страны, в регионе, полном кочевых народностей и ещё не забывших прежние права казаков, а позже перекинулось в плодородные места по Волге, где крепостнический гнёт был особенно силён. Здесь, в Поволжье и на Южном Урале, народный гнев, катализированный образом "доброго царя Петра Фёдоровича", вылился с особенной тяжестью.

Хоть Пугачёв был ни капли не похож на почившего царя, для масс это было неважно из-за особенностей восприятия императоров вообще

Разумеется, слабо организованные войска повстанцев разбили и порождённые ими многочисленные бунты тоже подавили, казнив "Петра Фёдоровича". Но восстание Пугачёва оказало большое влияние на политику Екатерины, заставив её провести ряд реформ и улучшить методы администрирования (что, однако, часто тоже означало урезание прав широких масс). Если же рассматривать пугачёвщину в контексте "наследия" Петра III, то она, безусловно, является ярчайшим его представителем. По сути, этот спорный и неоднозначный, мало правивший император послужил тому же, чему и царевич Дмитрий с португальским королём Себастьяном - созданию образа "доброго царя", который был принят на вооружение людьми в тяжёлый период истории для весьма неэффективной, но всё же борьбы с социально-политическими проблемами. Не как правитель и человек он оказался важен, а как икона для простых людей той эпохи, обладавших иным мировоззрением, чем мы.

Эхо Петра III

Впрочем, можно найти и пример того, как "Пётр Фёдорович" достиг немалого успеха, вероятно, превзойдя настоящего царя в плане успешности правления. Речь идёт о втором широко известном самозванце, который объявился даже не в России, а на Балканах. Конкретно - в Черногории. С первого взгляда это кажется странным, но только с первого - на самом деле нет ничего удивительного в том, что славянская православная страна признала "Петра III" "своим". В те года завоёванные Османской империей балканские православные народы имели весьма сильный образ России как старшей сестры и защитницы, что в первую очередь было вызвано скрепляющей религиозной идентичностью.

Черногория находится в том регионе, где географические условия отлично подходят для партизанской войны и изоляции в горах

Преимущественно православные балканские народы имели и имеют близкую связь с Россией, которая иногда могла выливаться в интересные ситуации

Но почему местом появления самозванца стала именно Черногория, а не Болгария или Греция? Причина в том, что тогда она единственная из всех балканских стран была непокорной Османам. Черногорцы, которых одни исследователи называют особой группой сербов, а другие - отдельным народом (но всё равно сербам очень близким), смогли сопротивляться турецкому вторжению по причине, которая прослеживается прямо в названии страны - в ней много гор, и при этом недалеко имеется побережье Адриатического моря, через которое можно связываться с Италией (а именно - с враждебной туркам Венецианской республикой). Такая география создала идеальные условия для сопротивления мусульманам, которое было весьма успешно - в середине XVIII столетия Черногория была всё ещё независима, хоть войны о Османами шли очень часто. Черногория временами была османским вассалом, но непосредственно завоёвана была лишь однажды и на короткий период (на рубеже XV и XVI столетий). Горные кланы страны напрямую Константинополю так и не подчинились.

Удивительно, но между католической Венецией и исламской Османской империей православная Черногория смогла выжить, прибегая периодически к союзу с итальянцами

Слухи о том, что Пётр III жив, дошли и до Балкан. В 1766 году на черногорской земле объявился человек, назвавший себя чудом выжившим русским царём. К тому времени страна переживала не лучшие времена - отношения и с турками, и с венецианцами были напряжены. Светлейшая Республика лишила Черногорию выхода к морю, навязав ряд условий в плане государственного управления, а Османы стремились подчинить непокорную территорию как вассала или взять под полный контроль. В этих условиях "Пётр Фёдорович" и появился. Это был мужчина неясного происхождения, по имени Стефан (в истории остался с прозвищем "Малый"). Любопытно, что своего настоящего имени он не скрывал, в отличие от подавляющего большинства самозванцев. Конечно, ношение "царём" "чужого" имели объяснялось необходимостью скрываться от преследований "злодеев", но тем не менее такая относительная честность весьма показательна.

Даже по этому изображению сложно судить, насколько реально Стефан был похож на настоящего императора. Впрочем, для черногорцев это было так же неважно, как и для русских крестьян

В 1767 году Стефан пришёл к власти и был народом страны общепризнан как чудом спасшийся российский император. Его правление, куда более долгое, чем у настоящего Петра - шесть лет до 1773 года, оказалось неожиданно продуктивным. Он понимал, что проблемы Черногории исходят во многом от устаревших средневековых практик управления и междоусобиц черногорских племён. Им была проведена судебная реформа, упорядочившая судопроизводство, а также проделаны серьёзные шаги в сторону секуляризации страны (до того Черногория управлялась церковными сановниками). Также с переменным успехом шла борьба с турками и венецианцами.

В конце концов, османские власти смогли убить царя Черногории, подкупив его слугу, который и избавился от крайне неприятного султану руководителя. Впрочем, Османская империя всё равно не подчинит страну, в ней просто восстановится бывший до Стефана теократический порядок. Несмотря на то, что этот самозванец тоже продержится не очень долго и умрёт насильственно, его активность была поразительно компетентной и долгой на фоне прочих подобных деятелей. Часть этого успеха, однозначно, связана и использованием "популярного имиджа" "Доброго Петра Фёдоровича", хотя многое решали особенности самой Черногории и личности Стефана.

Так интересно устроен наш мир - немец по духу, волею судеб и генетики ставший российским императором, правивший мало и весьма посредственно на фоне двух женщин, между грандиозными царствованиями которых оказался, тем не менее из-за особенностей сознания простых людей в традиционной монархии оставил немалое наследие, даже будучи мёртвым.

И хотя "добрым царём", который пал жертвой "злых бояр" Пётр едва ли был (по крайней мере, не так, как это себе представлял народ), его образ, хотя даже не столько его, сколько абстрактного "хорошего государя", послужил возникновению ряда легенд и событий не только в России, но и за её пределами.