Почему мы отставали в военном деле в допетровскую эпоху?

Примечание @Cat.Cat: пост содержит много речевых оборотов с обсценной лексикой, луркояз и выдерживает неформальный стиль. Материал интересный. Читать на свой страх и риск.

Автор: Антон Трусов.

Пост исторического охранительства или какого хуя военное дело в допетровской России настолько отставало от западноевропейского?

Почему именно там, а не у нас, были Вильгельмы Оранские, терции, жандармы, маневры, четкая организация и прочие ништяки, привитые и взрощенные у нас с таким большим опозданием и в спешке? Ганс, мы что, тупые?

С вашего позволения пойдем от истоков проблемы, а именно века эдак с пятнадцатого.

Итак, Московия. Московия сильна, она растет и точит зубы. У Москвы есть бешеное желание выжить и отожраться, однако на пути к цели стоят 3 препятствия — критическая бедность на грани нищеты (по воле Господа), россыпь татарских орд (по воле Аллаха), и огромнейшие территориальные пространства, являющиеся как плюсом от судьбы, так и минусом.

Предки наши были отнюдь не дураки и, прикинув уд к носу, ответили на весь этот микс вводных самым верным в данной ситуации решением — созданием поместной конницы.

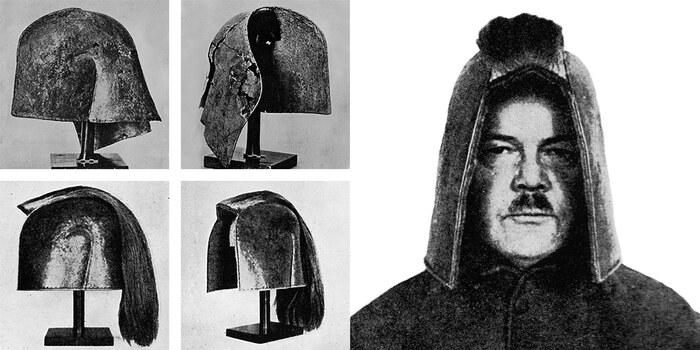

Что есть поместная конница? Это идеальный род войск для ведения маневренной войны против такого же вечно маневрирующего противника на огромной малозаселенной территории со слабой инфраструктурой. Это ее территория, ее поле игры. Никакая баталия/терция/компания никогда не сможет защитить условную лесостепь южнее Тулы от татарского набега, какой бы крутой она не была. А поместная конница сможет. Потому что она и есть такая же степная кавалерия, как и у оппонента в стеке — разве что глаза всадников пошире и кумысом не залиты. Хочешь победить татарина — сам стань татарином.

Теперь о деньгах. Поместная конница — это, по сути, бесплатный род войск, который служит не за звонкую монету (которой у Москвы и нет!), а за земельный надел и крестьян на нем. Помещик сам себя одевает, кормит, вооружает, тренирует, собирает на войну и прочая, прочая, прочая. Ему уже заплатили гектарами, все. Дальше его задача — служить и не бухтеть.

И он, помещик, служил! Иногда, конечно, чуть-чуть бухтел, но в общем и целом всех всё устраивало. Государство имело внушительную массу практически бесплатного дворянского ополчения, могущего и умеющего решать предъявы степного народонаселения. Помещик имел земельку, крестьян, возможность выбиться в люди и социальный статус.

(Знающие расклады эпохи люди скажут: "А Литва?". А че Литва? Там практически та же ситуация была и в военном плане, и в финансовом. Так что единственный "широкоглазый" сосед воевал примерно теми же методами и теми же средствами).

По мере развития ситуации появлялись всяческие модерновые вкрапления в средствах ведения войны. Такие как артиллерия, вооруженная ручным огнестрелом пехота, инженерный корпус. Все это было, жило и развивалось, однако лишь как мера усиления и помощи основному роду войск. Арта и инженеры "божили" при осадах, стрельцы, работая при "гуляй-городе" подерживали действия поместной конницы в полях.

Ключевое слово — поддерживали. Ни о каких самостоятельных маневрах даже речи не шло, потому что никакой пеший мужик с пищалью никогда в степи не победит потомка Чингисхана. Поэтому только так — "гуляй-город", гарнизонная служба, огневая поддержка.

И все на Руси-матушке было хорошо и складно, здорово и вечно! Но... До поры до времени.

В один проклятый Господом-Богом момент история поменяла расклады политической географии, и Москва на своих западных границах обнаружила:

А) Объединенную Речь Посполитую, активно юзавшую как наёмную профессиональную пехоту со своих западных рубежей, так и шикарную панцирную кавалерию собственного производства.

Б) Шведское королевство, которое к рубежу 16-17 века смогло создать профессиональную армию на началах орднунга, дисциплины и военного искусства.

И вот тут началось неприятное.

Противник, как мы видим, сменился. Театр боевых действий тоже — вместо привольных степей теперь болота с лесами. И города. И замки. Не лучшее место для раскрытия потенциала масс легкой конницы.

И в плане денег соотношение тоже не ахти. Швеция и Польша не ебать какие богачи, конечно, но к центрам торговли поближе, в мир интегрированы поплотнее России. Там кое-какая наличка в экономике крутится, поэтому и снабжение, и организация, и оснащение там получше нашего было.

А если учесть, что в дальнейшем Россия с каждым годом становилась все беднее и беднее (набеги с югов, опричнина, голод, Смута), то картина рисуется все менее и менее для нас радужная.

Короче, после Ливонской войны и Смуты расклады были таковы:

С одной стороны две неплохо так прокачанные страны Запада (пока еще не коллективного) с кое-какими деньгами, позволяющими иметь каменные крепости, логистику, профессиональную пехоту, офицерский корпус и вот это вот все.

С другой — разоренная всеми и всем изначально нищая страна без денег и возможности их заиметь. Редкая россыпь городов с деревянными укреплениями и ратными людьми, которые ни в дальний поход выйти не могут (потому что бедные, как мыши церковные), ни профессиональную сторону свою подтянуть до нужного уровня не в состоянии (потому что поместьем тоже управлять надо).

Не армия, а ополчение, по сути. Которое южную границу держать может (и умеет, для этого и было создано!) а вот перед западным партнером сказать уже ничего вразумительного не в состоянии.

Страшная ситуация на самом деле, если вдуматься. Россия в семнадцатом веке по краешку прошла, ее спасло только то, что она не в вакууме с соседями жила. И если б соседи не были так увлечены своими делами на других фронтах, грызя друг друга, самих себя и третьих лиц, то при такой армии Россия кончилась бы к XVIII веку как независимый объект. В лучшем случае, стали бы частью Польши, в худшем — нулевой Индией, колонией, где в роли грязных туземчиков жили бы до деколонизации и плакатов "рашн лайвз меттер!".

И не сказать, что "головы в Генштабе" тупые были. И они пытались этот вопрос решить. И пехоту профессиональную пытались создать, и офицеров толковых с Запада тащили, и кавалерию "рейтарскому делу" обучали.

Да вот только без толку. На все на это нужны ДЕНЬГИ. Огромное количество денег. Промышленность, рынки сбыта, перестройка экономики и административного управления. Изменение социального устройства, в конце концов, чтобы помещик захотел не на коняшке с саадаком за татарами бегать как дед и батя, а в офицеры и на конную службу потянулся. Чтобы солдаты служили круглый год на контрактной основе, а не бросали изучение воинского устава на период посевной и уборки урожая. А для этого, повторюсь, нужны деньги. А их нет. Вот тебе огород — морковку вырастишь, продашь, купишь саблю.

Ну а дальше вы сами знаете, что было. Россия, застрявшая в этом тупике безденежья и безнадеги, получила Петра. Который ситуацию буквально об колено сломал, применив к вверенным территориям простой советский... террор во всей его красе — с насильной рекрутской повинностью, репрессиями, ускоренной индустриализацией и мобилизацией всего и вся на благо армии. А иначе, если задуматься, этот узел и не развязать было. Петру пришлось совершить "революцию сверху", вытащив избитую им же Россию на авансцену истории. Он напялил на нее парадное платье и отправил играть главные роли в спектакле "Европейский террариум", приговаривая: "А ты говорила, дескать, не могу, да денег нет..."

И ведь смогла же. И ведь играет.